Трубчатый тип нервной системы. Общая характеристика нервной системы

Трубчатый тип нервной системы

У позвоночных животных в основе формирования нервной системы лежит нервная трубка, расположенная с дорсальной стороны эмбриона. Передний конец трубки обычно расширен и образует головной мозг. Задняя цилиндрическая часть есть ни что иное, как спинной мозг. Существует гипотеза, согласно которой у предков хордовых животных имелась продольная дорсальная полоса первичного чувствующего эпителия. Затем в ходе эволюционного развития она стала погружаться в эктодерму, сформировав сначала открытый желоб, а потом образовав замкнутую нервную трубку. Эту гипотезу подтверждают картины раннего эмбриогенеза позвоночных животных (рис.20).

В ходе эволюционного развития позвоночных трубчатая нервная система претерпевает ряд изменений.

Во-первых, все дальнейшее развитие идет по пути цефализации – преимущественного развития головного мозга. Если у примитивно устроенного хордового животного – ланцетника – головной конец практически не развит, то уже у круглоротых имеется заметное утолщение нервной трубки в головном конце. Этот довольно примитивный головной мозг уже состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передний отдел связан с развитием обоняния, средний – зрения, а задний с механорецепцией. У рыб выделяется также промежуточный мозг, достаточное развитие получает мозжечок. У амфибий значительно увеличивается передний мозг за счет развития полушарий, хорошо развит средний мозг, который у данной группы животных является высшим зрительным центром.

Во-вторых, у высокоорганизованных позвоночных возникает новый отдел головного мозга – кора больших полушарий (плащ конечного мозга). Эта структура все больше подчиняет себе рефлексы низших отделов мозга, осуществляет за ними контроль. Данный этап получает название кортикализации (от лат. cortex – кора). У рептилий появляется кора головного мозга. Развитие головного мозга млекопитающих характеризуется усилением развития новой коры, появляется Варолиев мост, совершенствуются структуры среднего и продолговатого мозга (рис. 21). У высших млекопитающих ассоциативные зоны коры являются высшим центром интегративной деятельности в ЦНС.

Таким образом, увеличение объема и усложнение структуры отделов головного мозга позвоночных тесно связаны с развитием сенсорных систем и интегративной деятельности. Постепенно, в зависимости от притока сенсорной информации, в существующих отделах мозга появляются филогенетически новые образования, которые берут под свой контроль все большее количества функций.

Следует, однако, отметить, что и у позвоночных, в том числе и у высших, сохраняются черты предшествующих эволюционных типов нервных систем: ганглионарной и диффузной.

Так в периферической нервной системе (соматической и вегетативной) чувствительные нейроны образуют ганглии (спинномозговые, симпатические и парасимпатические). При помощи ганглионарых структур в человеческом организме обеспечивается работа эволюционно древних (по сравнению с психикой) структур. Это, прежде всего, восприятие (чувствительность, рецепция) и автономная деятельность внутренних органов.

Также в нашем организме сохранились и признаки диффузной нервной системы. Она образует третий отдел вегетативной нервной системы – метасимпатическую нервную систему (напомним, первые два отдела: симпатическая и парасимпатическая). Данный отдел обеспечивает автономную работу полых внутренних органов. Нейроны метасимпатической нервной системы образуют микроганглионарные скопления внутри стенок органов, координируя их деятельность (например, перистальтические движения кишечника, обеспечивающие продвижение пищи). Процессы, протекающие в диффузной нервной системе, могут видоизменяться под влиянием симпатической и парасимпатической нервных систем.

Анатомия сравнительная, называемая также сравнительной морфологией, – это изучение закономерностей строения и развития органов путем сопоставления различных видов живых существ. Данные сравнительной анатомии – традиционная основа биологической классификации. Под морфологией понимают как строение организмов, так и науку о нем. Речь идет и о внешних признаках, но гораздо интереснее и важнее внутренние особенности. Внутренние структуры более многочисленны, а их функции и взаимоотношения существеннее и разнообразнее.

Все организмы образуют естественные группы со сходными анатомическими признаками входящих в них особей. Крупные группы последовательно делятся на более мелкие, представители которых обладают все большим количеством общих черт. Давно известно, что организмы сходного анатомического строения близки и по своему эмбриональному развитию.

У высших животных различают десять физиологических систем, деятельность каждой из которых зависит от одного или более органов. В первую очередь сравниваются внешние особенности, а именно кожа и ее образования. Кожа – это своего рода «мастер на все руки», выполняющий самые разнообразные функции; к тому же она образует наружную поверхность тела, потому во многом доступна наблюдению без вскрытия. Следующая система – скелет. У моллюсков, членистоногих и некоторых панцирных позвоночных он может быть как наружным, так и внутренним. Третьей системой является мускулатура, которая обеспечивает движения скелета. На четвертое место поставлена нервная система, поскольку именно она управляет работой мускулатуры. Три следующие системы – пищеварительная, сердечно-сосудистая и дыхательная. Все они размещены в полости тела и так тесно связаны между собой, что некоторые органы функционируют одновременно в двух из них или даже во всех трех. Выделительная и репродуктивная системы у позвоночных также используют некоторые общие структуры; они помещены на 8-е и 9-е места. На последнем месте находятся железы внутренней секреции, образующие эндокринную систему.

Общая характеристика нервной системы

Нервная система - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с гуморальной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

Все разнообразие значений нервной системы вытекает из ее свойств.

1.Возбудимость, раздражимость и проводимость характеризуются как функции времени, то есть это процесс, возникающий от раздражения до проявления ответной деятельности органа. Согласно электрической теории распространения нервного импульса в нервном волокне он распространяется за счет перехода локальных очагов возбуждения на соседние неактивные области нервного волокна или процесса распространяющейся деполяризации потенциала действия, представляющего подобие электрического тока. В синапсах протекает другой-химический процесс, при котором развитие волны возбуждения-поляризации принадлежит медиатору ацетилхолину, то есть химической реакции.

2.Нервная система обладает свойством трансформации и генерации энергий внешней и внутренней среды и преобразования их в нервный процесс.

3.К особенно важному свойству нервной системы относится свойство мозга хранить информацию в процессе не только онто-, но и филогенеза.

Нервная система состоит из нейронов, или нервных клеток и нейроглии, или нейроглиальных клеток. Нейроны - это основные структурные и функциональные элементы как в центральной, так и периферической нервной системе. Нейроны - это возбудимые клетки, то есть они способны генерировать и передавать электрические импульсы (потенциалы действия). Нейроны имеют различную форму и размеры, формируют отростки двух типов: аксоны и дендриты . У нейрона обычно несколько коротких разветвлённых дендритов, по которым импульсы следуют к телу нейрона, и один длинный аксон, по которому импульсы идут от тела нейрона к другим клеткам (нейронам, мышечным либо железистым клеткам). Передача возбуждения с одного нейрона на другие клетки происходит посредством специализированных контактов - синапсов.

Структура нервных клеток различна. Существуют многочисленные классификации нервных клеток, основанные на форме их тела, протяженности и форме дендритов и других признаках. По функциональному значению нервные клетки подразделяются на двигательные (моторные), чувствительные (сенсорные) и интернейроны. Нервная клетка осуществляет две основные функции: а) специфическую - переработка поступающей на нейрон информации и передача нервного импульса; б) биосинтетическую для поддержания своей жизнедеятельности. Это находит выражение и в ультраструктуре нервной клетки. Передача информации от одной клетки к другой, объединение нервных леток в системы и комплексы разной сложности определяют характерные структуры нервной клетки - аксоны, дендриты, синапсы. Органеллы, связанные с обеспечением энергетического обмена, белоксинтезирующей функцией клетки и др., встречаются в большинстве клеток, в нервных клетках они подчинены выполнению их основных функций - переработке и передачи информации. Тело нервной клетки на микроскопическом уровне представляет собой округлое и овальное образование. В центре клетки располагается ядро. Оно содержит ядрышко и окружено ядерными мембранами. В цитоплазме нервных клеток располагаются элементы зернистой и незернистой цитоплазматической сети, полисомы, рибосомы, митохондрии, лизосомы, многопузырчатые тельца и другие органеллы. В функциональной морфологии тела клетки внимание привлекают прежде всего следующие ультраструктуры: 1) митохондрии, определяющие энергетический обмен; 2) ядро, ядрышко, зернистая и незернистая цитоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс, полисомы и рибосомы, в основном обеспечивающие белоксинтезирующую функцию клетки; 3) лизосомы и фагосомы - основные органеллы «внутриклеточного пищеварительного тракта»; 4) аксоны, дендриты и синапсы, обеспечивающие морфофункциональную связь отдельных клеток.

При микроскопическом исследовании обнаруживается, что тело нервных клеток как бы постепенно переходит в дендрит, резкой границы и выраженных различий в ультраструктуре сомы и начального отдела крупного дендрита не наблюдается. Крупные стволы дендритов отдают большие ветви, а также мелкие веточки и шипики. Аксоны, так же как и дендриты, играют важнейшую роль в структурно-функциональной организации мозга и механизмах системной его деятельности. Как правило, от тела нервной клетки отходит один аксон, который затем может отдавать многочисленные ветви. Аксоны покрываются миелиновой оболочкой образуя миелиновые волокна. Пучки волокон составляют белое вещество мозга, черепные и периферические нервы. Переплетения аксонов, дендритов и отростков глиальных клеток создают сложные, не повторяющиеся картины нейропиля. Взаимосвязи между нервными клетками осуществляются межнейрональными контактами, или синапсами. Синапсы делятся на аксосоматические, образованные аксоном с телом нейрона, аксодендритические, расположенные между аксоном и дендритом, и аксо-аксональные, находящиеся между двумя аксонами. Значительно реже встречаются дендро-дендритические синапсы, расположенные между дендритами. В синапсе выделяют пресинаптический отросток, содержащий пресинаптические пузырьки, и постсинаптическую часть (дендрит, тело клетки или аксон). Активная зона синаптического контакта, в которой осуществляются выделение медиатора и передача импульса, характеризуется увеличением электронной плотности пресинаптической и постсинаптической мембран, разделенных синаптической щелью. По механизмам передачи импульса различают синапсы, в которых эта передача осуществляется с помощью медиаторов, и синапсы, в которых передача импульса происходит электрическим путем, без участия медиаторов.

Важную роль в межнейрональных связях играет аксональный транспорт. Принцип его заключается в том, что в теле нервной клетки благодаря участию шероховатого эндоплазматического ретикулума, пластинчатого комплекса, ядра и ферментных систем, растворенных в цитоплазме клетки, синтезируется ряд ферментов и сложных молекул, которые затем транспортируются по аксону в его концевые отделы - синапсы. Система аксонального транспорта является тем основным механизмом, который определяет возобновление и запас медиаторов и модуляторов в пресинаптических окончаниях, а также лежит в основе формирования новых отростков, аксонов и дендритов.

Типы нервных систем.

Существует несколько типов организации нервной системы, представленные у различных систематических групп животных.

- Диффузная нервная система - представлена у кишечнополостных. Нервные клетки образуют диффузное нервное сплетение в эктодерме по всему телу животного, и при сильном раздражении одной части сплетения возникает генерализованный ответ - реагирует все тело.

- Стволовая нервная система ( ортогон ) - некоторые нервные клетки собираются в нервные стволы, наряду с которыми сохраняется и диффузное подкожное сплетение. Такой тип нервной системы представлен у плоских червей и нематод (у последних диффузное сплетение сильно редуцировано), а также многих других групп первичноротых - например, гастротрих и головохоботных.

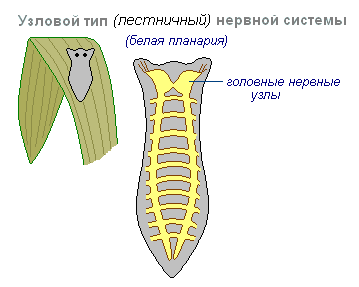

- Узловая нервная система , или сложная ганглионарная система - представлена у аннелид, членистоногих, моллюсков и других групп беспозвоночных. Большая часть клеток центральной нервной системы собраны в нервные узлы - ганглии. У многих животных клетки в них специализированы и обслуживают отдельные органы. У некоторых моллюсков (например, головоногих) и членистоногих возникает сложное объединение специализированных ганглиев с развитыми связями между ними - единый головной мозг или головогрудная нервная масса (у пауков). У насекомых особенно сложное строение имеют некоторые отделы протоцеребрума («грибовидные тела»).

- Трубчатая нервная система ( нервная трубка ) характерна для хордовых.

Нервная система различных животных.

Царство животных разделяют на два подцарства: одноклеточные и многоклеточные, каждое из которых включает в себя по несколько типов.

ТИП КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ

Кишечнополостные (лат. Coelenterata ) являются наиболее примитивными животными у которых есть нервная система. Общий план организации тела у кишечнополостных одинаков: они представляют двухслойный мешок с одним отверстием, которое сообщает гастральную полость с окружающей средой. Наружный слой – эктодерма, а внутренний – энтодерма. В зависимости от функциональной специализации клетки эктодермы подразделяются на кожно-мускульные, стрекательные, нервные и интерстициальные. Энтодерма состоит из клеток двух типов: жгутиковых и железистых. На примере гидры, нервные клетки расположены в эктодерме диффузно. Отростки нервных клеток сообщаются между собой, образуя субэпителиальное сплетение. Такой диффузный тип нервной системы является наиболее примитивным в животном мире, поскольку все клетки находятся на поверхности и слабо защищены. Кроме того, диффузное рассредоточение нервных элементов не позволяет сформироваться более или менее крупным скоплениям нервной ткани, следовательно, у гидры отсутствуют нервные центры.

ТИП ПЛОСКИЕ ЧЕРВИ

Плоские черви (лат. Platyhelminthes

) имеют уже подразделенную на центральный и периферический отделы нервную систему. В целом нервная система напоминает правильную решётку - такой тип строения был назван ортогоном. Она состоит из мозгового ганглия, у многих групп окружающего статоцист (эндонного мозга), который соединен с нервными стволами ортогона, идущими вдоль тела и соединенные кольцевыми поперечными перемычками (комиссурами). Нервные стволы состоят из нервных волокон, отходящих от рассеянных по их ходу нервных клеток. У некоторых групп нервная система довольно примитивна и близка к диффузной. Среди плоских червей наблюдаются следующие тенденции: упорядочивание подкожного сплетения с обособлением стволов и комиссур, увеличение размеров мозгового ганглия, который превращается в центральный аппарат управления, погружение нервной системы в толщу тела; и, наконец, уменьшение числа нервных стволов (у некоторых групп сохраняются лишь два брюшных (боковых) ствола).

Плоские черви (лат. Platyhelminthes

) имеют уже подразделенную на центральный и периферический отделы нервную систему. В целом нервная система напоминает правильную решётку - такой тип строения был назван ортогоном. Она состоит из мозгового ганглия, у многих групп окружающего статоцист (эндонного мозга), который соединен с нервными стволами ортогона, идущими вдоль тела и соединенные кольцевыми поперечными перемычками (комиссурами). Нервные стволы состоят из нервных волокон, отходящих от рассеянных по их ходу нервных клеток. У некоторых групп нервная система довольно примитивна и близка к диффузной. Среди плоских червей наблюдаются следующие тенденции: упорядочивание подкожного сплетения с обособлением стволов и комиссур, увеличение размеров мозгового ганглия, который превращается в центральный аппарат управления, погружение нервной системы в толщу тела; и, наконец, уменьшение числа нервных стволов (у некоторых групп сохраняются лишь два брюшных (боковых) ствола).

ТИП КРУГЛЫЕ ЧЕРВИ

Круглые черви (лат. Nemathelminthes ) имеют нервную систему ортогонального типа. Нематоды составляют основной класс, в который входит большинство видов типа круглые черви. Нервная система у них состоит из центрального и периферического отделов. К центральному относится нервное кольцо, окружающее глотку, и отходящие от него нервные стволы. Периферический отдел представляет собой отходящие от центров нервные ветви и сплетения отростков нервных клеток. От окологлоточного кольца вперед отходят шесть коротких веточек, а назад шесть длинных, которые связаны между собой кольцевыми нервами. Наиболее хорошо развиты два ствола, проходящие в спинном и брюшном валиках гиподермы, первый иннервирует обе спинные мышечные ленты, а второй – обе брюшные. Для нематод характерно постоянное количество клеток в нервной системе.

Схема нервной системы аскариды с брюшной стороны (по Брауну):

1 - ротовые сосочки с осязательными окончаниями и иннервирующими их нервами,

2 - окологлоточное нервное кольцо,

3 - боковые головные ганглии,

4 - брюшной нервный ствол,

5 - боковые нервные стволы,

6 - кольцевые нервы,

7 - задний ганглий,

8 - чувствительные сосочки с соответствующими нервами,

9 - анальное отверстие,

10 - спинной нервный ствол

ТИП КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ

У кольчатых червей (лат. Annelida ) нервная система состоит из пары слившихся узлов, образующих «головной мозг», двух нервных стволов, которые соединяют «головной мозг» с первой парой узлов брюшной нервной цепочки, огибая при этом с двух сторон глотку. Брюшная нервная цепочка образована ганглиями, расположенными попарно в каждом сегменте туловища червя. Оба ганглия связаны между собой и с ганглиями соседних сегментов. Нервные ветви, объединяющие одинаковые ганглии, расположенные в одном сегменте, называются комиссурами, а ветви, соединяющие неодинаковые ганглии или ганглии соседних сегментов, называются коннективами.

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

У членистоногих (лат. Arthropoda ) нервная система организована по типу брюшной нервной цепочки, то есть как у кольчатых червей. При этом усиливается роль надглоточных ганглиев, которые сообща образуют головной мозг, состоящий из трех отделов: переднего – протоцеребрума, среднего – дейтоцеребрума и заднего – тритоцеребрума. Отмечается тенденция к олигомеризации ганглиев брюшной нервной цепочки, что выражается в уменьшении количества узлов за счет их слияния. Обычно очень хорошо развиты многочисленные органы чувств, обеспечивающие животному восприятие основных внешних раздражителей.

У ракообразных нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Передний отдел представлен сложноорганизованным головным мозгом, состоящим из парных ганглиев: переднего, иннервирующего глаза, среднего, иннервирующего антеннулы, и заднего, иннервирующего вторую пару антенн. Окологлоточные коннективы соединяют головной мозг с подглоточным ганглием. Организация брюшной нервной цепочки во многом отличается от кольчатых червей. У большинства видов брюшные нервные стволы сближаются, а соседние ганглии, находящиеся в одном сегменте, сливаются, кроме того, сливаются ганглии, находящиеся в разных сегментах, из-за чего длина нервной цепочки и количество узлов в ней уменьшается. Наряду с соматической, у ракообразных также имеется развитая вегетативная нервная система, которая состоит из головного отдела и симпатического нерва с сопутствующими ганглиями. Она регулирует деятельность внутренних органов и прежде всего пищеварительной системы.

У ракообразных нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки. Передний отдел представлен сложноорганизованным головным мозгом, состоящим из парных ганглиев: переднего, иннервирующего глаза, среднего, иннервирующего антеннулы, и заднего, иннервирующего вторую пару антенн. Окологлоточные коннективы соединяют головной мозг с подглоточным ганглием. Организация брюшной нервной цепочки во многом отличается от кольчатых червей. У большинства видов брюшные нервные стволы сближаются, а соседние ганглии, находящиеся в одном сегменте, сливаются, кроме того, сливаются ганглии, находящиеся в разных сегментах, из-за чего длина нервной цепочки и количество узлов в ней уменьшается. Наряду с соматической, у ракообразных также имеется развитая вегетативная нервная система, которая состоит из головного отдела и симпатического нерва с сопутствующими ганглиями. Она регулирует деятельность внутренних органов и прежде всего пищеварительной системы.

Нервная система насекомых, также состоящая из головного мозга и брюшной нервной цепочке, может достигать значительного развития и специализации отдельных элементов. Головной мозг состоит из трёх типичных отделов, каждый из которых состоит из нескольких ганглиев, разделённых прослойками нервных волокон. Важным ассоциативным центром являются «грибовидные тела» протоцеребрума. Особенно развитый мозг у общественных насекомых (муравьёв, пчёл, термитов). Брюшная нервная цепочка состоит из подглоточного нервного узла, иннервирующего ротовые конечности, трёх крупных грудных узлов и брюшных узлов (не более 11). У большинства видов не встречается во взрослом состоянии более 8 ганглиев, у многих и они сливаются, давая крупные ганглиозные массы. Может доходить до образования только одной ганглиозной массы в груди, иннервирующей и грудь, и брюшко насекомого (например, у некоторых мух). В онтогенезе зачастую происходит объединение ганглиев. От головного мозга отходят симпатические нервы. Практически во всех отделах нервной системы имеются нейросекреторные клетки.

Схема строения нервной системы насекомого (из Вюрмбах):

Схема строения нервной системы насекомого (из Вюрмбах):

1 - протоцеребрум,

2 - нейросекреторные клетки,

3 - оптическая область мозга,

4 - дейтоцеребрум,

5 - антеннальный нерв,

6 - тритоцеребрум,

7 - кардиальные тела,

8 - прилежащие тела,

9 - окологлоточные коннективы,

10 - подглоточный ганглий

11 - нервы, идущие к ротовым конечностям,

12 - ганглии грудных сегментов,

13 - ганглии брюшных сегментов,

14 - непарный нерв симпатической системы

Нервная система паукообразных отличается разнообразием строения. Общий план ее организации соответствует брюшной нервной цепочки, однако имеется ряд особенностей. В головном мозге отсутствует дейтоцеребрум, что связано с редукцией придатков акрона – антеннул, которые иннервируются этим отделом мозга у ракообразных, многоножек и насекомых. Сохраняются передний и задний отделы головного мозга. Ганглии брюшной нервной цепочки часто концентрируются, образуя более или менее выраженную ганглиозную массу. У сенокосцев и клещей все ганглии сливаются, образуя кольцо вокруг пищевода, однако у скорпионов сохраняется выраженная брюшная цепочка ганглиев.

ТИП МОЛЛЮСКИ

У примитивных моллюсков нервная система состоит из окологлоточного кольца и 4 продольных стволов - двух педальных (иннервируют ногу, которые связаны без особого порядка многочисленными комиссурами), и двух плевровисцеральных, которые расположены кнаружи и выше педальных (иннервируют внутренностный мешок, над порошицей соединяются). Педальный и плевровисцеральный стволы одной стороны также связаны множеством перемычек.

У более развитых форм образуется в результате концентрации нервных клеток несколько пар ганглиев, которые смещаются к переднему концу тела, причём наибольшее развитие получает надглоточный узел (головной мозг).

Нервная система примитивных брюхоногих состоит из нервных стволов, образованных нервными клетками и их отростками. По мере усложнения организации на определенных участках стволов происходит концентрация тел нервных клеток в виде нервных узлов – ганглиев, тогда как остальная часть стволов состоит только из отростков, поэтому их правильнее называть не стволами, а коннективами. У разных брюхоногих строение нервной системы имеет особенности, но в типичном случае обособляются пять пар основных ганглиев, которые в совокупности образуют нервную систему разбросанно-узлового типа. Церебральные ганглии, расположенные над глоткой и соединенные церебральной комиссурой, иннервируют головные щупальца, глаза и статоцисты, а также глотку. Педальные ганглии находятся в передней части ноги, под глоткой и соединены педальной комиссурой, иннервируют мышцы ноги. Плевральные ганглии расположены неподалеку от педальных ганглиев, посредством коннективов соединяются с ними, а также с церебральными ганглиями, иннервируют мантию. Париетальные ганглии расположены кзади от предыдущих узлов, иннервируют ктенидии и находящиеся у их основания органы химического чувства – осфрадии. Висцеральные ганглии располагаются под задней кишкой и соединены висцеральной комиссурой, иннервируют внутренние органы. У переднежаберных плевровисцеральные коннективы образуют перекрест – хиазму, поэтому их нервную систему называют перекрещенной, или хиастоневральной. У заднежаберных и легочных перекрест вторично отсутствует, причем у легочных плевровисцеральные коннективы имеют небольшую длину, из-за чего все основные ганглии оказываются сближенными друг с другом.

Разные формы нервной системы у брюхоногих моллюсков. А - Рго- sobranchia; Б - Opisthobranchia; В - Pulmonata (по Коршельту и Гейдеру):

Разные формы нервной системы у брюхоногих моллюсков. А - Рго- sobranchia; Б - Opisthobranchia; В - Pulmonata (по Коршельту и Гейдеру):

1 - висцеральный ганглий,

2 - буккальный ганглий,

3 - церебральный ганглий,

4 - кишечный канал,

5 - педальный ганглий,

6 - плевральный ганглий,

7 - париетальный ганглий

ТИП ХОРДОВЫЕ

Тип хордовые (лат. Chordata )объединяет животных, весьма различных по внешнему виду, образу жизни и условиям обитания. В тип Хордовые входят бесчерепные(ланцетники), круглоротые(миноги и миксины), рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Несмотря на большое разнообразие хордовых, все они обладают рядом общих чер строения и развития. Центральная нервная система расположена над осевым скелетом и представлена полой трубкой. Полость нервной трубки носит название невроцелия. Трубчатое строение центральной нервной системы характерно практически для всех хордовых. Почти у всех хордовых передний отдел нервной трубки разрастается и образует головной мозг. Внутренняя полость сохраняется в этом случае в виде желудочков головного мозга. Эмбрионально нервная трубка развивается из спинной части эктодермального зачатка.

Тип Хордовые подразделяется на подтип Бесчерепные(лат. Acrania ), подтип Оболочники(лат. Tunicata ), подтип Позвоночные, или Черепные(лат. Vertebrata , или Craniata ).

ПОДТИП БЕСЧЕРЕПНЫЕ (на примере ланцетника)

Центральная нервная система представлена дорсально расположенной продольной нервной трубкой. Внутренняя полость ее называется невроцелем. Края трубки на спинной стороне не срастаются, здесь невроцель имеет узкую щель. На переднем конце нервной трубки невроцель несколько расширяется. Разрушение переднего отдела нервной трубки вызывает расстройство координации движений. На ранних стадиях развития ланцетника полость нервной трубки сообщается с наружной средой посредством отверстия, именуемого невропором. У взрослых особей на месте невропора, на передневерхней поверхности головы, остается углубление, называемое обонятельной ямкой. Вдоль всей нервной трубки, по краям невроцеля, располагаются светочувствительные образования – глазки Гессе. Периферическая нервная система представлена нервами, отходящими от нервной трубки. При этом на один мышечный сигмент приходится две пары нервов – спинная и брюшная. Спинные нервы в функциональном отношении являются смешанными – двигательно-чувствующими, брюшные – чисто двигательными. Спинные и брюшные ветви нервов не связаны между собой.

Центральная нервная система представлена дорсально расположенной продольной нервной трубкой. Внутренняя полость ее называется невроцелем. Края трубки на спинной стороне не срастаются, здесь невроцель имеет узкую щель. На переднем конце нервной трубки невроцель несколько расширяется. Разрушение переднего отдела нервной трубки вызывает расстройство координации движений. На ранних стадиях развития ланцетника полость нервной трубки сообщается с наружной средой посредством отверстия, именуемого невропором. У взрослых особей на месте невропора, на передневерхней поверхности головы, остается углубление, называемое обонятельной ямкой. Вдоль всей нервной трубки, по краям невроцеля, располагаются светочувствительные образования – глазки Гессе. Периферическая нервная система представлена нервами, отходящими от нервной трубки. При этом на один мышечный сигмент приходится две пары нервов – спинная и брюшная. Спинные нервы в функциональном отношении являются смешанными – двигательно-чувствующими, брюшные – чисто двигательными. Спинные и брюшные ветви нервов не связаны между собой.

ПОДТИП ОБОЛОЧНИКИ

Нервная система состоит из лишенного внутренней полости ганглия, расположенного между ротовым и клоакальным сифонами.

ПОДТИП ПОЗВОНОЧНЫЕ

Эмбрионально нервная система позвоночных возникает, так же как и у бесчерепных, в виде закладывающейся в эктодерме на спинной стороне зародыша полой трубки. В последующем происходит ее дифференцировка, приводящая к образованию:

1. Центральной нервной системы, представленной головным и спинным мозгом;

2. Периферической нервной системы, состоящей из нервов, отходящих от головного и спинного мозга;

3. Автономной(симпатической и парасимпатической) нервной системы,состоящей в основе из нервных узлов, расположенных около позвоночного столбаи связанных продольными тяжами.

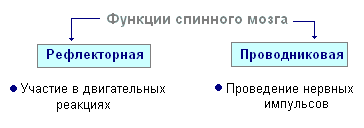

Спинной мозг – это уплощённый цилиндр из нервной ткани, который идёт от основания головного мозга до крестца. Нервные клетки внутри спинного мозга образуют серое вещество, а пучки миелинизированных волокон снаружи – белое вещество. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов, идущих к различным эффекторам. Эта часть центральной нервной системы контролирует простые рефлексы, а также осуществляет связь между спинальными нервами и головным мозгом.

Головной мозг – это расширенный передний конец трубки позвоночных, координирующий деятельность всей нервной системы. Головной мозг состоит из серого вещества – сгруппированных нервных клеток – и связывающего их белого вещества, образующего нервные тракты. Строение головного мозга различается у различных групп позвоночных. Так, если у рыб и амфибий большие размеры имеют обонятельные либо зрительные доли, то у млекопитающих на первое место выходят большие полушария головного мозга.

Головной мозг – это расширенный передний конец трубки позвоночных, координирующий деятельность всей нервной системы. Головной мозг состоит из серого вещества – сгруппированных нервных клеток – и связывающего их белого вещества, образующего нервные тракты. Строение головного мозга различается у различных групп позвоночных. Так, если у рыб и амфибий большие размеры имеют обонятельные либо зрительные доли, то у млекопитающих на первое место выходят большие полушария головного мозга.

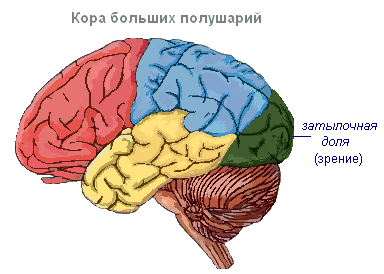

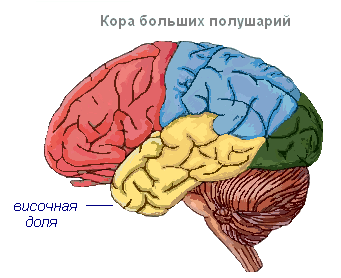

Передний участок головного мозга называется конечный мозг. Он состоит из правого и левого полушарий большого мозга и базальных ганглиев. Большой мозг покрыт сверху корой толщиной около 3 мм (у человека), образованной миллиардами нервных клеток. Поверхность коры сильно увеличена за счет многочисленных складок – извилин. Каждое полушарие делят на теменную, лобную, затылочную и височную доли. Полушария связаны между собой мостиком, носящим название мозолистое тело.

В коре головного мозга различают сенсорные зоны, связанные с определёнными ощущениями, ассоциативные зоны, ответственные за запоминание, научение и мышление, и двигательные зоны, в которых возникают предназначенные мышцам нервные импульсы. Многие импульсы идут прямо в спинной мозг через два пирамидных тракта. Другие передаются по экстрапирамидным путям (например, через ретикулоспинальный тракт), где на них воздействуют импульсы коры, формируя либо возбуждающие, либо тормозные импульсы. Заметим, что за левую половину тела отвечает правое полушарие головного мозга, и наоборот. Значение некоторых участков коры до сих пор остаётся неясным. Так, непонятно назначение префронтальных зон; возможно, они определяют способность к мышлению и творчеству.

Отсутствие коры не привёдет к смерти, однако организм потеряет возможность осуществлять все произвольные формы деятельности – память, обучение, мышление, реагируя только на простейшие раздражители (например, желание есть или спать). Отсутствие же ретикулярной активирующей системы, которая тонизирует кору, привёдет к коме. Полагают, что многие вещества, вызывающие общий наркоз, временно подавляют деятельность именно этой системы.

Задний отдел переднего мозга называется промежуточным мозгом. Он включает в себя таламус и гипоталамус. Первый анализирует сенсорные сигналы и перенаправляет их к различным участкам коры головного мозга. Второй координирует вегетативную нервную систему, регулирует сердцебиение, дыхание, кровяное давление, а также содержание в крови различных гормонов.

Передний и задний мозг связываются между собой средним мозгом, контролирующим зрительные и слуховые рефлексы, а также бессознательные наклоны и повороты головы и туловища. Через средний мозг проходят все нервные пути от больших полушарий к спинному мозгу.

Задний мозг состоит из мозжечка и варолиева моста. Мозжечок образует два полушария. Его основная функция – координация мышечных движений. Повреждения мозжечка приводят к резким и нескоординированным движениям. Варолиев мост составляет часть мозгового ствола. Через него проходят нервные пути.

Последним из отделов является продолговатый мозг. В нём находятся центры рефлекторной регуляции вегетативных функций: ритма сердца, дыхания, глотания и т. п. В нём же перекрещиваются пути из коры головного мозга.

Заключение

Для регуляции и координации деятельности всех частей тела у эволюционно продвинутых животных существует высоко специализированная нервная система. У низкоорганизованных форм она устроена относительно просто.

Беспозвоночные. У губок сенсорные («чувствительные») механизмы не локализованы в строго определенных клетках тела, т.е. настоящей нервной системы у них нет. Специализированные нервные клетки (нейроны) появляются у кишечнополостных. У гидры они формируют однородную сеть, обслуживающую все части тела. У морских звезд рот окружен нервным кольцом, от которого в каждую из пяти рук отходят нервные стволы эктодермального происхождения. У плоских и кольчатых червей в голове находится парное скопление нервных клеток, называемое ганглием (нервным узлом) и служащее примитивным мозгом. От него вдоль нижней стороны тела тянется тоже парный нервный ствол. У земляного червя его ветви объединены и образуют брюшную нервную цепочку с ганглиями. У членистоногих нервная система в принципе такая же, головной мозг увеличен и разделен на доли, брюшной нервный ствол укорочен, а некоторые из его ганглиев слиты между собой.

3. Общая зоология,

4. http://ru.wikipedia.org

5. http://www.ebio.ru/org22.html

6. http://www.neuch.ru/referat/70478.html

Существует несколько типов организации нервной системы, представленные у различных систематических групп животных.

- Диффузная нервная система - представлена у кишечнополостных. Нервные клетки образуют диффузное нервное сплетение в эктодерме по всему телу животного, и при сильном раздражении одной части сплетения возникает генерализованный ответ - реагирует все тело.

- Стволовая нервная система (ортогон)- некоторые нервные клетки собираются в нервные стволы, наряду с которыми сохраняется и диффузное подкожное сплетение. Такой тип нервной системы представлен у плоских червей и нематод (у последних диффузное сплетение сильно редуцировано), а также многих других групп первичноротых - например, гастротрих и головохоботных.

- Узловая нервная система, или сложная ганглионарная система - представлена у аннелид, членистоногих, моллюсков и других групп беспозвоночных. Большая часть клеток центральной нервной системы собраны в нервные узлы - ганглии. У многих животных клетки в них специализированы и обслуживают отдельные органы. У некоторых моллюсков (например, головоногих) и членистоногих возникает сложное объединение специализированных ганглиев с развитыми связями между ними - единый головной мозг или головогрудная нервная масса (у пауков). У насекомых особенно сложное строение имеют некоторые отделы протоцеребрума («грибовидные тела»).

- Трубчатая нервная система (нервная трубка) характерна для хордовых.

Нервная система в виде диффузной синцитиальной ткани впервые появляется у многоклеточных. Она представляет собой сеть нервных клеток, так называемую ретикулярную ткань. Морфологическая однородность, своеобразная «замкнутость» ретикулярной ткани не позволяют дифференцировать внешние воздействия. На действие всех внешних агентов живое существо отвечает однотипными реакциями.

С появлением ганглионарной (узловой) нервной системы (черви, моллюски, иглокожие) происходит специализация ответных реакций. Становится возможной передача возбуждения от одних узлов к другим. Структура и функция нервной системы на этом этапе эволюции находятся в прямой связи с рецепторными образованиями. Чувствительные клетки нервной системы в процессе эволюции совершенствовались параллельно с развитием аппаратов рецепции. Этому в значительной мере способствовала морфологическая близость аппаратов рецепции и чувствительных нервных клеток.

Дальнейшее совершенствование функций нервной системы, наблюдающееся у хордовых, связано с централизацией нервных узлов. В структуре нервной системы позвоночных животных развиваются специализированные синапсы, а вместе с ними и множественные связи между нервными клетками. Появление многосинаптической связи создало предпосылки для качественно новых форм взаимоотношений между системами организма, а также между организмом и средой.

У рыб хорошо развит обонятельный мозг, структурно обособлены бледный шар и нервные центры среднего мозга - красное ядро и черная субстанция. В регуляции жизнедеятельности рептилий ведущую роль приобретают большие полушария головного мозга и подкорковые ядра. У отдельных представителей этого класса появляется новая кора, достигающая совершенства у млекопитающих и высшего их представителя - человека.

В эволюции нервная система претерпела несколько этапов развития, которые стали поворотными пунктами в качественной организации её деятельности. Эти этапы отличаются по количеству и видам нейрональных образований, синапсов, признакам их функциональной специализации, по образованию группировок нейронов, связанных между собой общностью функций. Выделяют три основных этапа структурной организации нервной системы: диффузный, узловой, трубчатый.

Диффузная нервная система наиболее древняя, имеется у кишечнополостных (гидра) животных. Такая нервная система характеризуется множественностью связей соседних элементов, что позволяет возбуждению свободно распространяться по нервной сети во все стороны.

Этот тип нервной системы обеспечивает широкую взаимозаменяемость и тем самым большую надёжность функционирования, однако эти реакции имеют неточный, расплывчатый характер.

Узловой тип нервной системы типичен для червей, моллюсков, ракообразных.

Он характерен тем, что связи нервных клеток организованы определённым образом, возбуждение проходит по жёстко определённым путям. Такая организация нервной системы оказывается более ранимой. Повреждение одного узла вызывает нарушение функций всего организма в целом, но она по своим качествам быстрее и точнее.

Трубчатая нервная система характерна для хордовых, она включает в себя черты диффузного и узлового типов. Нервная система высших животных взяла всё лучшее: высокую надёжность диффузного типа, точность, локальность быстроту организации реакций узлового типа.

Ведущая роль нервной системы

На первом этапе развития мира живых существ взаимодействие между простейшими организмами осуществлялось через водную среду первобытного океана, в которую поступали химические вещества, выделяемые ими. Первой древнейшей формой взаимодействия между клетками многоклеточных организм является химическое взаимодействие посредством продуктов обмена веществ, поступающих в жидкости организма. Такими продуктами обмена веществ, или метаболитами, являются продукты распада белков, углекислота и др. это — гуморальная передача влияний, гуморальный механизм корреляции, или связи между органами.

Гуморальная связь характеризуется следующими особенностями:

- отсутствием точного адреса, по которому направляется химическое вещество, поступающее в кровь или другие жидкости тела;

- химическое вещество распространяется медленно;

- химическое вещество действует в ничтожных количествах и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Гуморальные связи являются общими и для мира животных, и для мира растений. На определённой ступени развития мира животных в связи с появлением нервной системы образуется новая, нервная форма связей и регуляций, которая качественно отличает мир животных от мира растений. Чем выше по своему развитию организм животного, тем большую роль играет взаимодействие органов через нервную систему, которое обозначается как рефлекторное. У высших живых организмов нервная система регулирует гуморальные связи. В отличие от гуморальной связи нервная связь имеет точную направленность к определённому органу и даже группе клеток; связь осуществляется в сотни раз с большей скоростью, чем скорость распространения химических веществ. Переход от гуморальной связи к нервной сопровождался не уничтожением гуморальной связи между клетками тела, а подчинением нервным связям и возникновению нервно-гуморальным связям.

На следующем этапе развития живых существ появляются специальные органы — железы, в которых вырабатываются гормоны, образующиеся из поступающих в организм пищевых веществ. Основная функция нервной системы заключается как в регуляции деятельности отдельных органов между собой, так и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его внешней средой. Любое воздействие внешней среды на организм оказывается, прежде всего, на рецепторы (органы чувств) и осуществляется через посредство изменений, вызываемых внешней средой и нервной системой. По мере развития нервной системы высший её отдел — большие полушария головного мозга — становится «распорядителем и распределителем всей деятельности организма».

Строение нервной системы

Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из огромного количества нейронов — нервная клетка с отростками.

Нервная система условно подразделяется на центральную и периферическую.

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, а периферическая нервная система - нервы, отходящие от них.

Головной и спинной мозг представляют собой совокупность нейронов. На поперечном разрезе мозга различают белое и серое вещество. Серое вещество состоит из нервных клеток, а белое - из нервных волокон, являющихся отростками нервных клеток. В различных отделах центральной нервной системы расположение белого и серого вещества неодинаково. В спинном мозге серое вещество находится внутри, а белое — снаружи, в головном же (большие полушария, мозжечок), наоборот — серое вещество — снаружи, белое — внутри. В различных отделах головного мозга имеются отдельные скопления нервных клеток (серого вещества), расположенные внутри белого вещества, - ядра . Скопления нервных клеток находятся и за пределами центральной нервной системы. Они называются узлами и относятся к периферической нервной системе.

Рефлекторная деятельность нервной системы

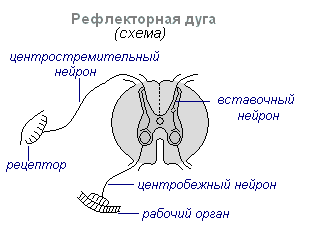

Основной формой деятельности нервной системы является рефлекс. Рефлекс - реакция организма на изменение внутренней или внешней среды, осуществляемая при участии центральной нервной системы в ответ на раздражение рецепторов.

При всяком раздражении возбуждение с рецепторов передаётся по центростремительным нервным волокнам в центральную нервную систему, откуда через вставочный нейрон по центробежным волокнам оно идёт на периферию к тому или иному органу, деятельность которого изменяется. Весь этот путь через центральную нервную систему к рабочему органу, называется рефлекторной дугой образован обычно тремя нейронами: чувствительным, вставочным и двигательным. Рефлекс — сложный акт, в осуществлении которого принимает участие значительно большее количество нейронов. Возбуждение, попадая в центральную нервную систему, распространяется на многие отделы спинного мозга и доходит до головного. В результате взаимодействия многих нейронов осуществляется ответная реакция организма на раздражение.

Спинной мозг

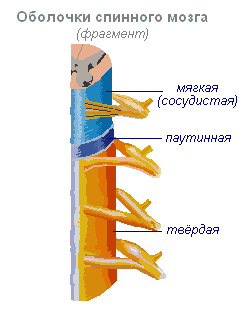

Спинной мозг - тяж длиной около 45 см, диаметром 1 см, находится в канале позвоночника, покрыт тремя мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и мягкой (сосудистой).

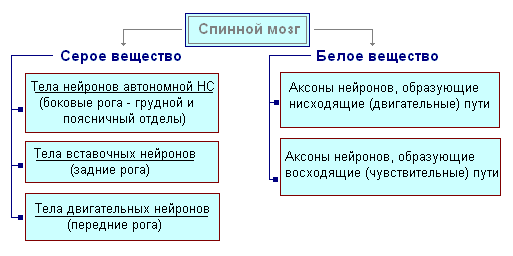

Спинной мозг находится в позвоночном канале и представляет собой тяж, который вверху переходит в продолговатый мозг, а внизу заканчивается на уровне второго поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого вещества, содержащего нервные клетки, и белого, состоящего из нервных волокон. Серое вещество расположено внутри спинного мозга и окружено со всех сторон белым веществом.

На поперечном разрезе серое вещество напоминает букву Н. В нём различают передние и задние рога, а также соединяющую перекладину, в центре которой находится узкий канал спинного мозга, содержащий спинномозговую жидкость. В грудном отделе выделяют боковые рога. В них заложены тела нейронов, иннервирующих внутренние органы. Белое вещество спинного мозга образовано нервными отростками. Короткие отростки соединяют участки спинного мозга, а длинные составляют проводниковый аппарат двусторонних связей с головным мозгом.

Спинной мозг имеет два утолщения - шейное и поясничное, от которых отходят нервы к верхним и нижним конечностям. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов. Каждый нерв начинается от спинного мозга двумя корешками — передним и задним. Задние корешки — чувствительные состоят из отростков центростремительных нейронов. Их тела расположены в спинномозговых узлах. Передние корешки — двигательные — являются отростками центробежных нейронов расположенных в сером веществе спинного мозга. В результате слияния переднего и заднего корешка образуется смешанный спинномозговой нерв. В спинном мозге сосредоточены центры, регулирующие наиболее простые рефлекторные акты. Основные функции спинного мозга - рефлекторная деятельность и проведение возбуждения.

В спинном мозге человека заложены рефлекторные центры мышц верхних и нижних конечностей, потоотделения и мочеиспускания. Функции проведения возбуждения заключается в том, что через спинной мозг проходят импульсы от головного мозга ко всем областям тела и обратно. По восходящим проводящим путям в головной мозг передаются центростемительные импульсы от органов (кожа, мышцы). По нисходящим путям центробежные импульсы передаются от головного мозга в спинной, затем на периферию, к органам. При повреждении проводящих путей наблюдается потеря чувствительности в различных участках тела, нарушение произвольных сокращений мышц и способности к движению.

Эволюция головного мозга позвоночных

Образование центральной нервной системы в виде нервной трубки впервые появляется у хордовых. У низших хордовых нервная трубка сохраняется в течение всей жизни, у высших - позвоночных - в стадии эмбриона на спинной стороне закладывается нервная пластинка, которая погружается под кожу и сворачивается в трубку. В эмбриональной стадии развития нервная трубка образует в передней части три вздутия — три мозговых пузыря, из которых развиваются отделы мозга: передний пузырь дает передний и промежуточный мозг, средний пузырь превращается в средний мозг, задний пузырь образует мозжечок и продолговатый мозг . Эти пять отделов мозга характерны для всех позвоночных животных.

Для низших позвоночных - рыб и земноводных - характерно преобладание среднего мозга над остальными отделами. У земноводных несколько увеличивается передний мозг и в крыше полушарий образуется тонкий слой нервных клеток - первичный мозговой свод, древняя кора. У рептилий значительно увеличивается передний мозг за счет скоплений нервных клеток. Большую часть крыши полушарий занимает древняя кора. Впервые у рептилий появляется зачаток новой коры. Полушария переднего мозга наползают на другие отделы, вследствие чего образуется изгиб в области промежуточного мозга. Начиная с древних рептилий, полушария головного мозга становятся самым большим отделом головного мозга.

В строении головного мозгаптиц и пресмыкающихся много общего. На крыше головного мозга - первичная кора, хорошо развит средний мозг. Однако у птиц по сравнению с рептилиями возрастают общая масса мозга и относительные размеры переднего мозга. Мозжечок крупный и имеет складчатое строение. У млекопитающих передний мозг достигает наибольшей величины и сложности. Большую часть мозгового вещества составляет новая кора, которая служит центром высшей нервной деятельности. Промежуточный и средний отделы мозга у млекопитающих невелики. Разрастающиеся полушария переднего мозга накрывают их и подминают под себя. У некоторых млекопитающих мозг гладкий, без борозд и извилин, но у большинства млекопитающих в коре мозга имеются борозды и извилины. Появление борозд и извилин происходит вследствие роста мозга при ограниченных размерах черепа. Дальнейший рост коры приводит к появлению складчатости в виде борозд и извилин.

Головной мозг

Если спинной мозг у всех позвоночных животных развит более или менее одинаково, то головной мозг существенно отличатся размерами и сложностью строения у разных животных. Особенно резкие изменения в ходе эволюции претерпевает передний мозг. У низших позвоночных передний мозг развит слабо. У рыб он представлен обонятельными долями и ядрами серого вещества в толще мозга. Интенсивное развитие переднего мозга связано с выходом животных на сушу. Он дифференцируется на промежуточный мозг и на два симметричных полушария, которые называются конечным мозгом . Серое вещество на поверхности переднего мозга (кора) впервые появляется у пресмыкающихся, развиваясь далее у птиц и особенно у млекопитающих. Действительно большими полушариями переднего мозга становятся только у птиц и млекопитающих. У последних они покрывают почти все другие отделы головного мозга.

Головной мозг расположен в полости черепа. В него входят ствол и конечный мозг (кора больших полушарий).

Ствол мозга состоит из продолговатого мозга, варолиева моста, среднего и промежуточного мозга.

Продолговатый мозг является непосредственным продолжением спинного мозга и расширяясь, переходит в задний мозг. Он в основном сохраняет форму и строение спинного мозга. В толще продолговатого мозга расположены скопления серого вещества — ядра черепно-мозговых нервов. В состав заднего моста входят мозжечок и варолиев мост . Мозжечок расположен над продолговатым мозгом и имеет сложное строение. На поверхности полушарий мозжечка серое вещество образует кору, а внутри мозжечка - его ядра. Как и спинной продолговатый мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводниковую. Однако рефлексы продолговатого мозга более сложные. Это выражается в важном значении в регуляции сердечной деятельности, состоянии сосудов, дыхания, потоотделения. В продолговатом мозге расположены центры всех этих функций. Здесь же находятся центры жевания, сосания, глотания, отделения слюны и желудочного сока. Несмотря на малую величину (2,5–3 см), продолговатый мозг представляет собой жизненно важный отдел ЦНС. Повреждение его может стать причиной смерти вследствие прекращения дыхания и деятельности сердца. Проводниковая функция продолговатого мозга и варолиева моста заключается в передаче импульсов из спинного мозга в головной и обратно.

В среднем мозге расположены первичные (подкорковые) центры зрения и слуха, которые осуществляют рефлекторные ориентировочные реакции на световые и звуковые раздражения. Эти реакции выражаются в различных движениях туловища, головы и глаз в сторону раздражителей. Средний мозг состоит из ножек мозга и четверохолмия. Средний мозг регулирует и распределяет тонус (напряжение) скелетных мышц.

Промежуточный мозг состоит из двух отделов - таламус и гипоталамус , каждый из которых состоит из большого числа ядер зрительных бугров и подбугровой области. Через зрительные бугры центростремительные импульсы передаются к коре больших полушарий от всех рецепторов тела. Ни один центростремительный импульс, откуда бы он ни шёл, не может пройти к коре, минуя зрительные бугры. Таким образом, через промежуточный мозг осуществляется связь всех рецепторов с корой больших полушарий. В подбугровой области расположены центры, оказывающие влияние на обмен веществ, терморегуляцию и железы внутренней секреции.

Мозжечок находится позади продолговатого мозга. Он состоит из серого и белого вещества. Однако в отличие от спинного мозга и ствола серое вещество - кора - находится на поверхности мозжечка, а белое вещество расположено внутри, под корой. Мозжечок координирует движения, делает их чёткими и плавными, играет важную роль в сохранении равновесия тела в пространстве, а также оказывает влияние на тонус мышц. При поражении мозжечка у человека наблюдается падение тонуса мышц, расстройство движений и изменение походки, замедляется речь и т.д. Однако через некоторое время движения и мышечный тонус восстанавливаются благодаря тому, что неповреждённые участки центральной нервной системы берут на себя функции мозжечка.

Большие полушария - наиболее крупный и развитый отдел головного мозга. У человека они образуют основную массу головного мозга и по всей своей поверхности покрыты корой. Серое вещество покрывает полушария снаружи и образует кору головного мозга. Кора полушарий человека имеет толщину от 2 до 4 мм и слагается из 6–8 слоёв, образованных 14–16 млрд. клеток, различных по форме, величине и выполняемым функциям. Под корой находится белое вещество. Оно состоит из нервных волокон, связывающих кору с расположенными ниже отделами центральной нервной системы и отдельные доли полушарий между собой.

Кора головного мозга имеет извилины, разделённые бороздами, которые значительно увеличивают её поверхность. Три самые глубокие борозды делят полушария на доли. В каждом полушарии различают четыре доли: лобную, теменную, височную, затылочную . Возбуждение разных рецепторов поступают в соответствующие воспринимающие участки коры, называемые зонами , и отсюда передаются к определённому органу, побуждая его к действию. В коре выделяют следующие зоны. Слуховая зона расположена в височной доле, воспринимает импульсы от слуховых рецепторов.

Зрительная зона лежит в затылочной области. Сюда поступают импульсы от рецепторов глаза.

Обонятельная зона находится на внутренней поверхности височной доли и связана с рецепторами носовой полости.

Чувствительно-двигательная зона расположена в лобной и теменной долях. В этой зоне находятся главные центры движения ног, туловища, рук, шеи, языка и губ. Здесь же лежит и центр речи.

Полушария головного мозга - это высший отдел центральной нервной системы, контролирующий работу всех органов у млекопитающих. Значение больших полушарий у человека заключается ещё и в том, что они представляют собой материальную основу психической деятельности. И.П.Павлов показал, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, происходящие в коре головного мозга. Мышление связано с деятельностью всей коры головного мозга, а не только с функцией отдельных её областей.

| Отдел головного мозга | Функции | |

| Продолговатый мозг | Проводниковая | Связь спинного и вышележащих отделов головного мозга. |

| Рефлекторная | Регуляция деятельности дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем:

|

|

| Варолиев мост | Проводниковая | Соединяет полушария мозжечка между собой и с корой больших полушарий головного мозга. |

| Мозжечок | Координационная | Координация произвольных движений и сохранение положения тела в пространстве. Регуляция мышечного тонуса и равновесия |

| Средний мозг | Проводниковая | Ориентировочные рефлексы на зрительные, звуковые раздражители (повороты головы и туловища ). |

| Рефлекторная |

|

|

| Промежуточный мозг | таламус

гипоталамус

|

|

Кора больших полушарий

Поверхность коры больших полушарий у человека составляет около 1500 см 2 , что во много раз превышает внутреннюю поверхность черепа. Такая большая поверхность коры образовалась благодаря развитию большого количества борозд и извилин, в результате чего большая часть коры (около 70%) сосредоточена в бороздах. Самые большие борозды больших полушарий - центральная , которая проходит поперёк обоих полушарий, и височная , отделяющая височную долю от остальных. Кора больших полушарий, несмотря на малую толщину (1,5–3 мм) имеет очень сложное строение. В ней насчитывают шесть основных слоёв, которые отличаются строением, формой и размерами нейронов и связями. В коре находятся центры всех чувствительных (рецепторных) систем, представительства всех органов и частей тела. В связи с этим к коре подходят центростремительные нервные импульсы от всех внутренних органов или частей тела, и она может управлять их работой. Через кору больших полушарий происходит замыкание условных рефлексов, посредством которых организм постоянно, в течение всей жизни очень точно приспосабливается к изменчивым условиям существования, к окружающей среде.

Ответ от Прослабить

[мастер]

Существует несколько типов организации нервной системы, представленные у различных систематических групп животных.

Диффузная нервная система - представлена у кишечнополостных. Нервные клетки образуют диффузное нервное сплетение в эктодерме по всему телу животного, и при сильном раздражении одной части сплетения возникает генерализованный ответ - реагирует все тело.

Стволовая нервная система (ортогон) - некоторые нервные клетки собираются в нервные стволы, наряду с которыми сохраняется и диффузное подкожное сплетение. Такой тип нервной системы представлен у плоских червей и нематод (у последних диффузное сплетение сильно редуцировано) , а также многих других групп первичноротых - например, гастротрих и головохоботных.

Узловая нервная система, или сложная ганглионарная система - представлена у аннелид, членистоногих, моллюсков и других групп беспозвоночных. Большая часть клеток центральной нервной системы собраны в нервные узлы - ганглии. У многих животных клетки в них специализированы и обслуживают отдельные органы. У некоторых моллюсков (например, головоногих) и членистоногих возникает сложное объединение специализированных ганглиев с развитыми связями между ними - единый головной мозг или головогрудная нервная масса (у пауков) . У насекомых особенно сложное строение имеют некоторые отделы протоцеребрума («грибовидные тела») .

Трубчатая нервная система (нервная трубка) характерна для хордовых.

Нервная система различных животных

Нервная система книдарий и гребневиков

Наиболее примитивными животными, у которых есть нервная система, считаются книдарии. У полипов она представляет собой примитивную субэпителиальную нервную сеть (нервный плексус) , оплетающую всё тело животного и состоящую из нейронов разного типа (чувствительных и ганглиозных клеток) , соединённых друг с другом отростками (диффузная нервная система) , особенно плотные их сплетения образуются на оральном и аборальном полюсах тела. Раздражение вызывает быстрое проведение возбуждения по телу гидры и приводит к сокращению всего тела, в связи с сокращением эпителиально-мускульных клеток эктодермы и одновременно их расслаблением в энтодерме. Медузы устроены сложнее полипов, в их нервной системе начинает обособляться центральный отдел. Помимо подкожного нервного сплетения у них имеются ганглии по краю зонтика, соединённые отростками нервных клеток в нервное кольцо, от которого иннервируются мышечные волокна паруса и ропалии - структуры, содержащие различные органы чувств (диффузно-узловая нервная система) . Бо́льшая централизация наблюдается у сцифомедуз и особенно кубомедуз. Их 8 ганглиев, соответствующие 8 ропалиям, достигают достаточно крупных размеров.

Нервная система гребневиков включает субэпителиальное нервное сплетение со сгущениями вдоль рядов гребных пластинок, которые сходятся к основанию сложно устроенного аборального органа чувств. У некоторых гребневиков описаны находящиеся рядом с ним нервные ганглии.

Растения способны передавать и хранить информацию об интенсивности и спектральном составе света от одного листа к другому. Это напоминает работу нервной системы людей и животных, утверждают польские ученые.

Древнегреческий ученый Аристотель, размышляя, что собой представляют растения, определил их как живые организмы, неспособные самостоятельно передвигаться. За две с лишним тысячи лет, что прошли со времен Аристотеля, были открыты грибы и бактерии, классифицированные в итоге в отдельные царства живых организмов, и обнаружилось, что растения способны «думать» и обладают «памятью» .

Два последних утверждения вовсе не являются слишком смелыми, как можно поначалу подумать.

К таким выводам пришли польские ученые во главе со Станиславом Карпинским из Варшавского университета наук о жизни, которые провели ряд экспериментов с резуховидкой Таля, растением из рода Arabidopsis.